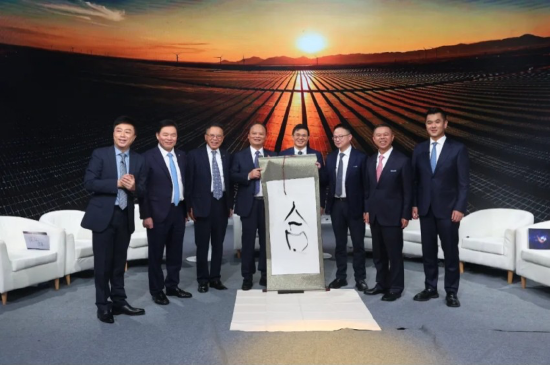

半年前,七位光伏大佬首次齊聚央視,眾人合力用一支筆寫下一個“合”字。

昨天,作為全國人大代表、全國工商聯副主席、通威集團董事局主席,劉漢元談起了“合”字的幕后故事。

“‘合’字還正在書寫中”,他感慨地說,用七條軟繩子牽引一支大筆寫字,“才發現相互制約、相互影響,那個‘合’字要寫起來是多么的不容易。”

中國光伏行業剛經歷了大面積虧損的一年,在“內卷式”競爭下,行業系統性風險正在提升。但開啟自律減產后,今年以來,硅片、電池價格均有一定程度回升。

但劉漢元對未來充滿信心,直言“開展相關工作很有條件。因為中國在這個領域的全球市場份額和遙遙領先的規模和成本優勢,稍微調整一下策略,就可以價格有所上升,國際競爭力繼續維持,自己投入研發生產的能力更強,要實現相得益彰、多贏共贏的局面,而不是慘不忍睹的內卷和踩踏狀態。”

“允許研發上的沉沒成本,技術路線要無差異化投入”

每次光伏主流技術路線的更迭,都會引發一場行業大洗牌。

“這個行業永遠是一個質量、成本,綜合考量的平衡”,光伏科學家和工程師們這樣認為。盡管TOPCon目前成為N型市場上最主流的技術路線,但仍有更新的HJT、BC技術在不斷追趕。

即便TOPCon作為主流,同樣可能是過渡技術。實際上,通威也沒有“把雞蛋放在一個籃子里”,在研發層面也同時布局了多個前沿技術路線。

去年6月,通威全球創新研發中心正式投用,成為行業內車間面積最大、中試產能最高、可升級能力最強的一體化研發車間,并配套材料測試中心和產品可靠性測試中心。中心共有6個研發車間,對未來可能的主流技術都有布局,已經在TNC、THC、TBC、鈣鈦礦/晶硅疊層等路線形成一系列核心技術。

劉漢元談到研發中心時很自豪,他表示,在過去兩三年,通威花大力氣解決生產應用過程中的研發需求,中心可能是業內投資強度最大,研究品類、團隊專家最齊備的。“無論是異質結、BC、還是鈣鈦礦的不同路徑工藝,無論是歐洲的牛津的還是新加坡的技術,或者國內的技術,在這個地方都能夠找到落腳點匯集點。”

關于研發,他直言“通威不能先入為主,只研究自己認為對的方向,而應包括別人認為對的、有可能在未來競爭中占據有利地位的潛在技術,在創新中心里都應保持無差異化的研發投入”。

劉漢元還強調,允許在研發投入上的沉沒成本。“搞了半天,只做自己那部分研究,僅憑報道和公開信息,霧里看花,有可能哪天撞了冰山你都不知道,由于體量和規模都很大,所以在制造業上的沉沒成本,被淘汰的代價很有可能就讓一個公司難以承受。”“你只有知道一個技術它好壞在哪里,投資強度處于什么位置,轉換效率處于什么水平……在這個過程當中,成本領先,你才能夠真正在其中有所取舍,做出科學的決策抉擇引領公司發展。”

談到近年來光伏行業激增的專利訴訟,劉漢元認為,應積極保護創新,尊重專利和知識產權,形成行業內部相互協同、互相理解和尊重的良性氛圍,以促進知識產權和專利的保護,但光伏行業在國內國外惡意的專利糾紛,將可能消耗太多的各種資源,不利于產業良性互動和發展。他表示,“這個度如何拿捏,值得思考”。

“歐盟要實現碳減排目標,離開中國制造很不現實”

目前,從市占率看,中國光伏產業已經占據了全球85%以上的市場份額;從產能規模看,中國的高純晶硅、硅片產能占全球的比重超過95%,電池超過90%,組件超過85%,且自動化、智能化及產品質量等各方面,均處于世界領先水平。

與此同時,光伏產業也已經歷了多次的貿易戰。劉漢元談到,中國光伏行業在前面的十幾年時間,美國對中國進行了“雙反”,歐盟也采取了對中國產品的類似“雙反”措施。但是在四五年前,歐盟評估了對中國產品的反制措施,初步結論是“反制措施沒能保護歐盟的企業,反而影響了歐盟的低碳轉型過程”。所以在幾年前,就取消了對中國光伏產品的雙反措施和價格保障措施,導致近年來歐盟在光伏產品應用、系統裝機、能源轉型上明顯速度加快。

劉漢元強調,在這個過程中,可能還會有不同的理解和聲音,各個主體的觀點可能總會有變化,由于歐盟在產業供應鏈整個系統的能力方面有很長時間沒有足夠體系去支撐,所以事實上還會選用中國制造的產品,歐盟要實現碳減排目標,離開中國制造很不現實。“如果歐盟希望并且設立了2050年的碳中和目標,現在只有20多年時間,歐盟要真正關起門來發展自己的制造業,重新去打造一個完整的生態供應鏈,可能要15年以上,甚至20年都不一定能夠達到今天中國光伏產業的規模和成本。”

他建議,政府相關部門牽頭搭建“新三樣”跨境貿易信息共享平臺,針對技術性貿易壁壘、管制措施、碳足跡認證等及時解讀并向企業宣貫,提升企業的預警和應對能力;簡化通關流程,提高通關效率,降低企業出口成本;引導產業鏈上下游供需有效銜接,形成緊密配套關系,著力增強“鏈主”企業帶動力,推動上下游優勢互補,有力提升產業鏈韌性及整體競爭力;設立專項資金,支持企業實施關鍵技術和設備攻關。

劉漢元自信地說,中國光伏的持續領先,基本上是很明顯的,難以超越的。他也堅信,不同的聲音下,合作仍然是長期的主流。