飛象原創(高靖宇/文)2025年初,國內車圈迎來了一場“智駕”競賽。

2月9日,長安汽車聯合十余家車企,通過“技術下放”和“生態聯盟”策略,將高階智駕推向大眾市場。

比亞迪緊隨其后喊出“全民智駕”理念,正式推出 “天神之眼” 高階智駕系統,并宣布全系車型都將搭載這一系統,7萬級海鷗可選裝高快領航功能。

此外,吉利快速跟進,宣布在3月初發布AI智能化戰略布局,高階智能駕駛等最新AI技術將逐步上車。

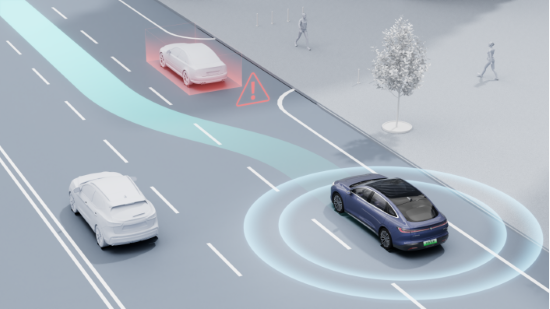

車企在智駕方面開“卷”,無疑將有利于智駕技術的普及。而同時,“什么是高階智駕”成為熱點話題,引發了行業內外的廣泛關注和討論。

車圈掀起“高階智駕”定義之爭

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在微博公開表示:“智能駕駛,湊合能用與好用并安全,是完全不同的境界。”

長城汽車董事長魏建軍也發布了與智駕有關的觀點,稱“智能駕駛不是一場秀,實踐出真知。真正的智能駕駛技術關乎到每一個用戶和家庭的出行體驗和安全,應該滿足用戶高頻的出行場景。

嵐圖汽車CEO盧放12日在微博上表示:“都叫智駕,但體驗也會有天差地別。透過現象看本質,對此智駕和彼智駕的認識,需要宣傳普及,更需要實際體驗。”

不難看出,此次關于智駕的核心爭議在于“高階”二字的界定。根據國際汽車工程師學會(SAE)的自動駕駛分級標準,L2級(部分自動化)以上即可稱為“高階”,即車輛能夠執行轉向、加速、制動等操作,人類駕駛員仍需保持監控。然而,隨著技術迭代與市場需求的升級,智駕“高階”定義也在發生變化。此前,只要車輛具備高速NOA功能就算高階智駕。而現在,車輛具備城市NOA功能才稱得上是“高階”。

平安證券認為,雖然從智駕功能釋放維度看比亞迪是跟隨者,但比亞迪是推動整個行業智駕滲透率快速提升的重要推動者,“天神之眼C所實現的功能大多智駕車企均已實現,但天神之眼C更大的意義在于使得高速NOA功能實現了 20萬元以下車型的全覆蓋”。

智駕競爭進入新階段

當長安宣布“不再開發非智能化新車”,比亞迪將智駕功能下放至7萬元級的海鷗車型時,這場以“智駕平權”為名的技術普惠運動正式拉開帷幕,其核心邏輯是,借助規模化生產與供應鏈成熟,將激光雷達、高精地圖、AI算法的成本壓縮至大眾市場可接受的范圍,加速智駕功能從“豪華標簽”向“標配”轉變。

盡管智駕普及勢頭迅猛,但背后需要車企擁有堅實的技術基礎。業內人士強調,智駕的核心競爭力取決于數據積累、算力提升與算法優化三者的協同,頭部汽車已在構建智駕技術的“護城河”。

小鵬汽車宣布2025年底推出“真L3級”硬件,其芯片算力需達到當前水平的數倍;華為則通過云端協同計算優化成本;比亞迪智能駕駛車型搭載量已突破 400 萬輛,位居中國第一,這使得其積累了中國最大的車云數據庫。大量的實際行駛數據為智能駕駛算法的優化和升級提供了堅實的基礎。智駕技術競賽的背后,是車企對未來技術冗余的押注——誰能提前布局更高階的軟硬件架構,誰就能在智駕競賽中占據先機。

車企加速提升智駕能力已是必然,智能駕駛正在成為影響消費者購車決策的關鍵因素之一。根據乘聯會數據顯示,2024年1月到8月,L2+輔助駕駛功能裝車率達到66.6%,逐漸成為標配。機構預計,2026年到2030年,中國智能汽車滲透率分別達到81.2%及99.7%。

全民智駕元年,無論做智駕普及,還是高階智駕探索,都將是車企的必答題,更將成為行業競爭的主要賽道,只有積極擁抱智駕、大力投入研發、不斷提升智駕技術水平的車企,才能吃到智能化轉型的紅利,而跟不上智駕節奏的車企,勢必將面臨市場沖擊。