2024年6月18日,3GPP正式宣布R18標準凍結,將進一步推動NTN(Non-Terrestrial Network,非地面網絡)發展。NTN標準較傳統衛星通信體制標準存在顯著優勢,但仍面臨產業、市場、技術三方面挑戰。

01 全球衛星通信體制標準持續演進,行業已進入傳統與創新并存

1.衛星技術體制以DVB、GMR為主,但在產業與技術方面均存在一定局限性

傳統衛星通信標體制如DVB和GMR已演進多年,是衛星通信產業的主流標準。DVB(Digital Video Broadcasting)是目前應用最廣泛的寬帶衛星通信空口體制。當前大部分衛星通信公司均采用DVB標準,包括SpaceX,中國衛通等。最新一代演進的DVB-S2/S2X和DVB-RCS2于2014年發布,支持部分海事、航空以及應急通信場景。GMR(Geostationary Mobile Radio)由歐洲電信標準學會(ETSI)提出,通過GEO衛星實現移動衛星業務。該標準源于地面GSM標準,支持接入GSM核心網,可以實現話音及低碼率數據業務的通信。

衛星通信體制定制化特征明顯,限制產業規模發展。Starlink采用寬帶星常用的DVB制式,Inmarsat-P/ICO五代星采用基于DVB-S2的技術體制。銥星Iridium,海事衛星Inmarsat、中國“天通一號”等,分別采用GMR-1、GMR-2和類GMR技術體制,提供窄帶或低數據衛星通信服務。此外還有諸多衛星不對外披露技術體制,可見衛星通信體制往往具有一定程度的定制化,缺乏統一標準。

傳統衛星通信技術存在系統性問題,無法滿足當前衛星互聯網需求。DVB為單載波系統,技術靈活性不足,難以支持海量終端接入的衛星互聯網業務,且無法兼容地面網絡。GMR雖支持接入地面GSM網絡,但最新一代只演進到3G版本,尚不支持接入地面4G、5G網絡,并且其加密算法的脆弱性導致安全性能較差。兩名中國安全研究人員曾利用GMR-2密碼的漏洞在幾秒內成功解密衛星通信內容。

2.NTN具有產業與技術優勢,潛在市場空間廣闊

為促進衛星通信與5G技術的深度融合,3GPP國際標準組織推出NTN技術標準,為5G網絡的衛星接入提供了全球統一的規范框架。產業方面,NTN體制與5G地面蜂窩通信標準兼容,能夠充分復用 5G 移動通信產業鏈,通過蜂窩設備生態系統的規模效應拉動衛星行業發展,為未來的產業規模提供保障。技術方面,相較DVB和GMR,NTN技術一方面延續了3GPP地面協議的優勢,可支持海量終端接入,另一方面通過引入時延補償、頻率補償,顯著提升了頻譜效率,支持的下行峰值速率達15Mbps。

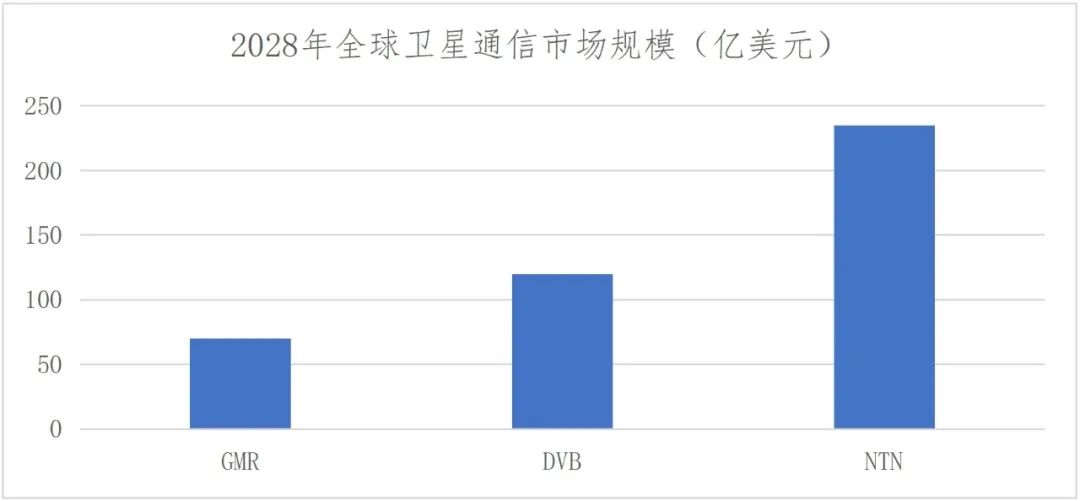

NTN融合DVB、GMR優勢,應用場景廣泛,潛在市場空間遼闊。傳統衛星通信標準DVB與GMR所適用的應用場景不同,限制了其市場空間的擴展。DVB面向寬帶通信業務,主要應用于電視廣播、船載通信、機載通信、車聯網等場景。GMR側重于語音和短信等窄帶通信業務,主要應用于手機直連衛星、物聯網等場景。而NTN系統帶寬大,可全面覆蓋衛星寬帶業務和窄帶業務,有望替代傳統衛星通信體制。據BISResearch和Markets&Markets預測,2028年GMR和DVB(不含廣播)市場規模分別在70億和120億美元左右,復合增長率為28%,而5G NTN市場有望達到235億美元,復合增長率高達41%。

圖1:2028年全球衛星通信市場規模

來源:BISResearch,Markets&Markets

02 NTN發展面臨三大挑戰

實際產業應用中,技術性能并非唯一決定性因素,產業接受度、技術部署周期等均有可能在一定程度上限制NTN的規模發展。

1.產業:衛星產業技術體制較為封閉,對標準化的NTN接受度有限,或影響其產業鏈有效整合和場景覆蓋

與全球衛星產業趨勢一致,我國傳統衛星龍頭企業,如中國星網,未來也計劃采用“類NTN體制”,而非NTN標準化路線,可見衛星行業龍頭企業也對采納NTN等新技術持謹慎態度,當前全球衛星運營商聯盟(GSOA)中宣布加入3GPP NTN衛星網絡發展計劃的成員占比不足30%。航天產業領軍企業如中國航天科工集團、中國航天科技集團等均未明確表態支持NTN發展。此外,廣播電視作為衛星收入的最大細分賽道,也未作出支持NTN路線的明確表態。航天系與廣電系的技術選擇,可能會限制NTN技術在國內市場的規模化發展,如仍維持原本的分散體制,將不利于資源整合,提升產業應用成本。

2.市場:NTN規模商用周期長,存在被其他技術制式擠壓市場空間的風險

結合3GPP R18標準凍結時間和全球智能手機的換機周期(51個月),我們預計NTN 將在2028年前后實現規模商用,產業落地周期較長。綜合全球產業發展情況,不排除DVB等其他技術將率先搶占市場,形成事實標準。全球規模最大的低軌衛星星座Starlink(采用DVB制式)預計將在2027年完成部署,有望提前搶占衛星通信市場。據摩根斯坦利預計1,2030年Starlink總用戶規模將達到3071.6萬,結合2030年全球衛星用戶總數約為6000萬2,屆時Satrlink將占據全球過半的衛星通信市場。

3.技術:衛星通信中的多普勒頻移、傳輸時延等問題對NTN的協議設計與體制優化提出了挑戰

衛星互聯網正向著高低軌協同的方向發展,對于低軌衛星而言,相對地球表面做高速運動的衛星會使通信產生較大的多普勒頻移,在給定 2 GHz 載波頻率的情況下,與運行在距地面 600 公里的 LEO 衛星進行通信的用戶可能會遇到高達 48 kHz 的多普勒頻移,對頻率同步及設備性能產生嚴重影響。同時,由于低軌衛星的相對速度較高,UE駐留在單個小區(或點波束)內的時間窗口非常短,波束的快速移動、頻繁切換為NTN終端的移動性管理帶來一定挑戰。

03 啟示與展望

為推動衛星通信行業與地面通信行業融合,最大效率發揮天地一體優勢,產業方面,需要通信運營商、衛星運營商、廣播電視運營商盡早合作,制定存量業務演進方案,推動星上載荷處理采用NTN的方式,發揮規模優勢,打造低成本產業鏈,進而推動產業快速發展。應用方面,建議重點關注手機直連、車聯網兩大場景,發揮NTN體制兼容語音、數據的能力,帶動消費級衛星互聯網應用上量,推動衛星互聯網產業變現。

注釋

1.Morgan Stanley預計,如果只考慮前四大場景(衛星固定業務),Starlink總用戶規模將從24年底的380萬增長到2040年的3200萬。如果將第五類場景包含在內(手機直連衛星業務),Starlink的用戶規模有望在2040年達到10億。

2.按照國際咨詢公司的測算方式, 衛星移動通信用戶數一般取地面移動通信系統用戶數總量的 0.2-1%,取上限計算,全球衛星移動通信市場的潛在用戶數將達到 6000 萬戶。

本文作者

鄒昭

戰略發展研究所

二級分析師

碩士,就職于中國電信研究院,從事通信行業研究,專注于人工智能及安全戰略研究。

謝林翰

戰略發展研究所

助理分析師

碩士,主要從事天地一體相關領域研究。

韓琳

戰略發展研究所

副主任分析師

碩士,就職于中國電信研究院,長期從事天地一體、云網融合相關技術及行業研究,包括網絡云化、網絡開放等。