4月24日,由新華社中國經濟信息社編制的《2022商業衛星產業藍皮書》(簡稱《報告》)對外發布。《報告》指出,商業衛星產業是兼有航天、通信、互聯網三大行業屬性的交叉融合領域,有望引領全球進入萬物互聯的智能時代。

快速成長的戰略性新興產業

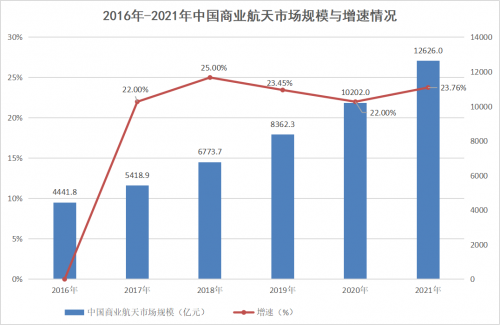

隨著衛星制造與發射成本的下降及衛星性能的提升,各國紛紛大力投資建設衛星互聯網,并鼓勵商業企業進入航天及其應用領域,衛星市場化應用逐漸形成一個新產業。報告顯示,從2016年到2021年,我國商業航天市場規模增速每年都超過22%。據艾媒咨詢測算,2022年中國商業航天的市場規模將突破1.5萬億元,相較于2020年預計增長47%。

圖為2016年-2021年中國商業航天市場規模與增速

從產業鏈條看,商業衛星產業上游供應鏈是空間段的基礎設施建設,中游制造鏈是地面段基礎設施的建設和運營,下游服務鏈是依托衛星信息數據的應用服務,包括導航服務、遙感服務、衛星移動通信服務、衛星固定通信服務、消費服務等,以及大眾消費終端的設計制造、模組、芯片等。

國際格局方面,目前全球以衛星產業為主體的航天領域基本形成美國、中國、俄羅斯、歐盟“一超三強”的格局,低軌衛星星座由于具有傳輸時延小、鏈路損耗低、發射靈活、應用場景豐富、整體制造成本低的特點,已成為大國競爭和博弈的新領域。長光衛星自主研發的“吉林一號” 是目前全球最大的亞米級商業遙感衛星星座;時空道宇目前在軌9顆衛星,計劃于2025年完成72顆衛星部署,建成后有望成為全球首個通導遙一體星座。

《報告》指出,商業航天具有產業鏈條長、服務領域廣、帶動作用強等特點,當前以商業衛星應用為主的商業航天已成為國家創新管理、保護資源環境、提升減災能力、提供普遍信息服務以及培育新興產業不可或缺的手段,未來有望成為支撐數字經濟轉型的戰略性新興產業。

“當前實現6G的技術標準雖然還有分歧,但下一代互聯網形態是‘無所不在’‘無時不在’的天地一體化確是行業的共識。” 《報告》認為,隨著商業衛星產業的快速發展,未來用戶只需攜帶一部終端,便能實現全球無縫漫游和無感知切換。

我國商業衛星市場迎來發展機遇期

據介紹,自2015年起,我國開始積極發展商業航天,并逐步向民間資本開放商業衛星市場,加強基礎設施體系建設,推進商業衛星終端的規模化應用。《2021年中國商業航天產業投資報告》顯示,截至2021年,國內已注冊并有效經營的商業航天企業數量達到409家,已基本構建了覆蓋上中下游的商業衛星產業鏈,培育了以時空道宇、長光衛星等為代表的優勢航天企業。

在商業航天事業闊步前行的同時,國內的衛星制造和綜合服務水平也大幅提升。如時空道宇借鑒汽車產業的大規模量產制造模式,打造批量化、智能化、柔性化的衛星脈動生產線,實現日產1顆衛星,生產成本下降45%左右,生產效能比肩國際一流的商業航天公司,可實現從衛星研制到衛星量產AIT的一站式在軌交付,滿足低成本、高質量、快速交付的商業化需求。

圖為時空道宇“一站式”在軌交付業務圖譜

《報告》分析,目前我國空間信息的全面性、靈活性、時效性和準確性大幅提升,定時、定位和遙感觀測的綜合應用服務日益豐富,空間基礎設施形成全天時全天候對地觀測能力,涌現出一大批通信廣播服務、國土資源服務、生態環境服務等商業應用。

以衛星導航領域為例,自2020年北斗三號全球衛星導航系統正式開通服務以來,國內衛星導航與位置服務產業進入發展“快車道”,各種新應用、新業務、新模式不斷涌現。尤其是隨著泛在定位技術進一步向著多源融合發展并實現成熟應用,室內外無縫定位技術將成為產業融合創新的投資熱點。預計未來利用高精度時空技術改造傳統產業,將是北斗系統一大廣闊的市場空間。

破解發展堵點,厚植產業生態

《報告》指出,商業衛星產業在快速發展的同時,也面臨著空間資源競爭日益激烈、產業結構不盡合理、政策體系有待健全、生態培育尚未成型等一系列挑戰。

在空間資源方面,衛星軌道和頻率資源是衛星發射運行的前提條件,各航天大國都在激烈競爭有限的空間資源,紛紛加緊空間頻率軌道資源的申報和使用。

在產業結構方面,我國資本投資主要集中在衛星制造和發射等上游,與全球商業航天營業收入集中在中下游的模式相悖。國內衛星應用模式仍處于探索階段,衛星發射場難以滿足商業發射需求,相當數量的衛星運營龍頭企業均處于虧損階段,虧損的負 面效應逐級傳遞可能影響產業的競爭力和生存能力。少數國內商業航天企業通過商業模式創新和技術創新實現逆勢發展。以時空道宇為代表的民營商業航天企業,積極探索全新的商業模式,通過數據與算法服務、芯片-模組-終端產品、行業解決方案等全棧軟硬一體化產品矩陣,實現汽車產業和消費電子產業等產業之間的信息融合,算力分配,全面保障航天科技跨域融合應用。

目前,時空道宇已率先將衛星通信及星基高精定位服務廣泛應用于新能源汽車、無人機等消費類電子及公共服務領域,推進衛星應用服務的快速落地,率先實現商業航天應用閉環。

3月底,時空道宇為魅族手機定制設計、開發衛星通信芯片發布,可實現雙向衛星通信等功能。通過智能網聯全棧式解決方案,時空道宇致力于打造安全可靠的車機與手機融合的未來出行生態,實現天地互聯的愿景。

在技術研發方面,我國星載芯片的設計與制造、衛星的低成本制造、高容量一箭多星發射等,與發達國家相比還存在較大的差距,在人工智能、大數據等領域的應用步伐仍然偏慢。

此外,航天產業資格準入門檻高,具有高技術、高投入、高風險、長周期的特征,我國航空航天領域開放較晚,存在較高的資質壁壘。如無重大項目牽引和政策支持,在商業航天領域單靠企業自身完成技術和資金積累幾乎難以實現。

人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術,具有很強的“頭雁”效應。《報告》建議,人工智能與航天產業的深度融合是航天強國建設的重要切入點。在衛星制造環節,可應用人工智能,對衛星的覆蓋、連接、帶寬、頻率、功率等性能進行動態調整和功能重構,降低衛星建設和運營成本,延長在軌壽命。在衛星應用環節,北斗技術與人工智能、室內定位、移動互聯網等先進技術融合,將通過終端產品和系統服務的集成化應用,呈現出創新化發展的新形態。